Gehört zu: Astro-Software

Siehe auch: Planetariumsoftware., Stellarium, N.I.N.A.

Benutzt: Fotos aus pCloud

Stand: 25.12.2022

Planetarium-Software “Cartes du Ciel”

Neben Stellarium und Guide ist Cartes du Ciel “CdC” die bekantesten Planetarium-Software für Windows-Computer, welche gern für die Planung von Beobachtungen benutzt wird.

Das Planetariumprogramm Cartes du Ciel ist kostenlos. Es wird auch “Sky Chart” genannt.

Ausserdem gibt es viele Apps für iOS und Android, die ähnliches leisten.

CdC High Lights

- Mehrere Standorte können abgespeichert werden

- Beobachtungsliste – Observation List

- Teleskopsteuerung Goto und Sync über ASCOM (aber nicht Kamera/Imager: dazu nehme ich APT): s.u.

- Drucken von Auffinde-Karten

CdC Website / Bezugsquelle / Version

https://www.ap-i.net/skychart/en/start

Versionen

- Version 4.2.1 vom 24. Nov 2019

- Version 4.0 vom 19. März 2017

Kosten

Licensing has changed from Freeware to Open Source GPLv2.

Dokumentation

https://www.ap-i.net/skychart/en/documentation/start

Intuitive Benutzeroberfläche

Ganz gut: Fenster und Menüleisten a la Windows – deutlich besser als Guide

Aber etwas kompliziert.

Zukunftssicherheit

- Es gibt Versionen für Windows, Mac OS und Linux.

- Der Programmierer ist der Schweizer Patrick Chevalley.

- Version 4.0 stammt vom März 2017

- Version 4.2.1 ist vom Nov 2019

Installation und Einstellungen

Nach der Installation stelle ich noch einige spezielle Dinge ein.

Gespeichert wird Vieles davon in: C:\Users\<userid>\AppData\Local\skychart

- Oberfläche (Sprache, Werkzeugleisten)

- Beobachtungsorte: Hamburg, Handeloh, Kiripotib (Observatory Database?)

- Horizont-Linien: D:\data\Ciel\horizon\horizon_Eimsbuettel.txt

- Sternkataloge: Setup -> Catalog -> CdC Deep Sky: LBN, SH2

- Gesichtsfelder: xxx

Server-Parameter einstellen

Für die Zusammenarbeit mit N.I.N.A. stellen wir folgendes in CdC ein:

Menüleiste -> Setup -> General -> Server: Server IP-Port 3292

Beobachtungsorte einstellen und speichern

Sehr gut:

- Menü -> Einstellungen -> Beobachtungsort

- Es können mehrere Orte eingegeben und mit Zeitzone gespeichert werden. Auch kann der Horizont für jeden Ort lokal in einer sog. “Horizontdatei” (s.u.) angegeben werden

Beobachtungszeit und -datum einstellen

- Menü -> Einstellungen -> Datum, Zeit

- Mit Zeitzone

Navigieren und orientieren am (virtuellen) Sternenhimmel

Geht ganz gut

- Zoomen (FoV): OK mit Mausrad (oder Leiste am rechten Rand)

- Ausschnitt schieben: OK mit der Maus (Shift & Ziehen)

- Himmelsrichtung (Nord, Ost, Süd, West): OK (über Symbol auf Leiste am rechten Rand und Menü: Karte -> Horizontansicht)

- Einblenden von Koordinatennetzen: OK (über Symbole auf Leiste am linken Rand und Menü: Karte -> Koordinatensysteme)

- Beschriften von Himmelsobjekten s.u.

Welche Himmelsobjekte sollen angezeigt werden?

Menü: Karte -> Zeige Objekte (Sterne, Deep Sky, Bilder, Nebel, Planeten, Asteroiden, Kometen, Milchstraße)

Sterne

- Grenzhelligkeit: Menü: Einstellungen -> Karte, Koordinaten -> Objektfilter -> Visuelle Grenzgröße

- Allerdings müssen die anzuzeigenden Sterne in einem eingebundenen Sternkatalog (s.u.) enthalten sein.

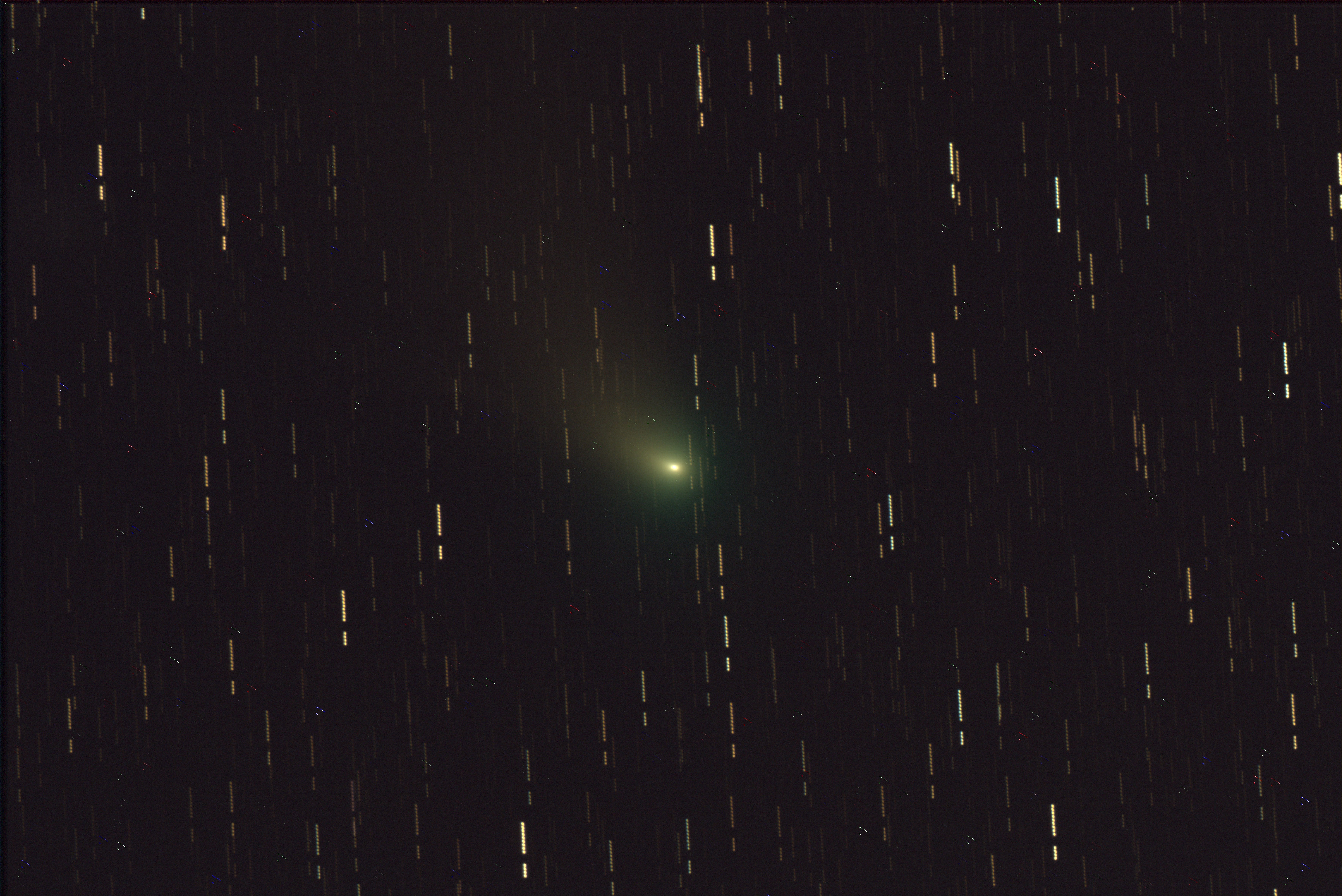

Kometen

In Cartes du Ciel: Menüleiste -> Einstellungen ->Sonnensystem -> Reiter Komet -> Lade MPC Datei -> Lade MPC-Format Datei ->Herunterladen.

Man kann auch eine lokale Datei in CdC importieren (Daten vom MPC: https://minorplanetcenter.net//iau/Ephemerides/Comets/Soft00Cmt.txt)

Zodiakallicht ???

Erdsatelliten (Künstliche Satelliten)

Da muss man in der oberen Leiste auf das Symbol “Ephemeris Calendar” klicken.

- Bahnelemente

- Obere Leiste: Symbol “Ephemerieden” (Kalender) -> Erdsatelliten

In diesem Fenster dann:

- Schaltfläche “TLE herunterladen”

- Datum vom/bis eingeben

- Schaltfläche “Aktualisieren”

- Anzeige

- In der Liste der jetzt angezeigten Satelliten Doppel-Klick auf die Zeile mit dem Satelliten, den man sehen möchte.

- Datum und Uhrzeit springen dann um und die Spur des Satelliten wird gezeigt (ggf. Horizont am Beobachtungsort ausschalten).

- Durch Klicken auf die Schaltfläche “Reset Chart” schaltet CdC wieder zurück auf Datum und Uhrzeit, die man vorher hatte.

To download the latest data you must register with www.space-track.org/login.pl There is a download button which will do the download automatically…

Suchen von Himmelsobjekten

- Obere Symbolleiste:

- Suchfeld

- Lupe-Symbol — gute Suche nach verschiedenen Objekttypen

Beschriftungen

- Menü: Einstellungen -> Anzeige -> Beschriftungen

- Beschriften von Himmelsobjekten:

- Ja, prinzipiell über Menü -> Karte -> Beschriftungen (Ja/Nein)

- Dann: Menü -> Einstellungen -> Anzeige -> Beschriftungen -> Objekt beschriften -> …

- Da schalte ich manchmal “Deep Sky Objekte” aus, wenn ich denen in einer Beobachtungsliste eine besondere Beschriftung gegeben habe; z.B. NGC 5139 –> Omega Centauri.

Koordinaten-Netze

- Menü: Einstellungen -> Karte, Koordinaten -> Koordinatensysteme (auch Äquinoktikum z.B. J2000)

- Menü: Einstellungen -> Karte, Koordinaten -> Reiter “Rasterabstand”

Winkelabstände messen

- Anschalten: Menü -> Ansicht -> Abstandsmessung (oder durch Klicken auf das Symbol “Abstandsmessung” in der zweiten Leiste von oben)

- Messen: Mausklick auf Anfangspunkt, Maus ziehen, Maus loslassen auf Endpunkt.

- Ergebnis: in der unteren Leiste

- Ausschalten: Menü -> Ansicht -> Abstandsmessung (nicht vergessen !!!)

Gesichtsfeld-Rahmen (Sensorfeld bzw. Okular)

- Definiton: Menü -> Einstellungen -> Anzeige-> Reiter “Okulare” bzw. “Kamerafelder” (oder: Einstellungen -> Alle Konfigurationsoptionen -> Anzeige …)

- Selektion: Zunächst sind die anzuzeigenden bzw. nicht anzuzeigenden Okulare oder Kamerafelder auszuwählen: Menü -> Einstellungen -> Alle Konfigurationsoptionen -> Anzeige ->Kamerafeld (CCD) (Achtung: es können mehrere Kamerafelder gleichzeitig angezeigt werden)

- Aktivieren: Dann Anzeige aktivieren durch Klicken auf das Symbol “Okulare/Kamerafelder anzeigen” in der zweiten Leiste von oben

Das Ganze muss noch gespeichert werden, anderenfalls ist alles beim nächsten Aufruf von Cartes du Ciel futsch!

- Also: Menü –> Einstellungen –> Konfiguration jetzt speichern…

Oder: Menü –> Einstellungen –> Konfiguration beim Beenden Speichern (Haken setzten)

Liste von Beobachtungsobjekten

Beobachtungsliste (Observation List):

- Öffnen der Beobachtungsliste

- Menü: Ansicht -> Beobachtungsliste

- Klicken auf das Symbol “”Beobachtungsliste” in der oberen Symbolleiste

- Laden einer vorhandenen Beobachtungsliste

- Editieren: Doppel-Klick auf Feld in Beobachtungsliste und ändern

- Hinzufügen von Objekten: nur über eine Sternkarte mit Rechts-Klick auf das Objekt.

- Muss man abspeichern (Text-Datei), sonst ist die Beobachtungsliste weg: Schaltfläche “Speichern”

- Neue Beobachtungsliste: Schaltfläche “Löschen” erstellt eine neue, leere Beobachtungsliste

- Die zuletzt benutzte Beobachtungsliste ist die “aktive” (z.B. für die Anzeige von Beschriftungen)

Hinzufügen zur Beobachtungsliste (Beispiel: Chi Per)

Abbildung 1: CdC –> Rechte Maustaste auf Stern Chi Per –> Popup “Beobachtungsliste” -> Popup “Füge Chi Per zur Beobachtungsliste” (pCloud: Cartes-du-Ciel-19.jpg)

Cartes du Ciel Beobachtungsliste

Beobachtungskalender

????????

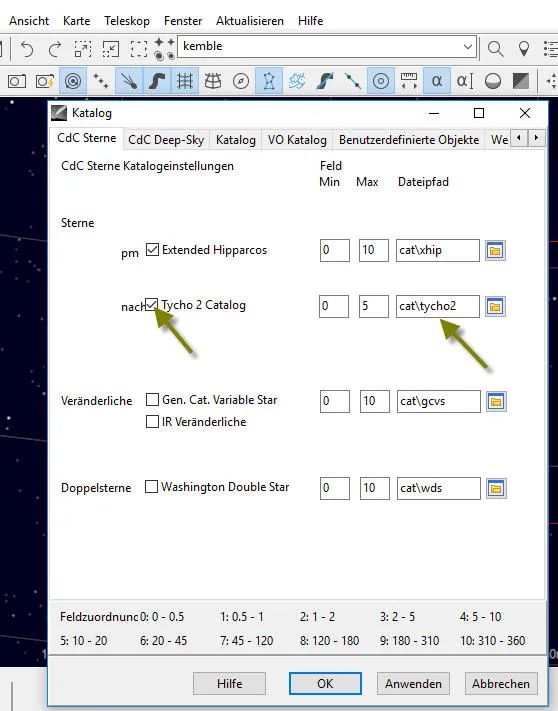

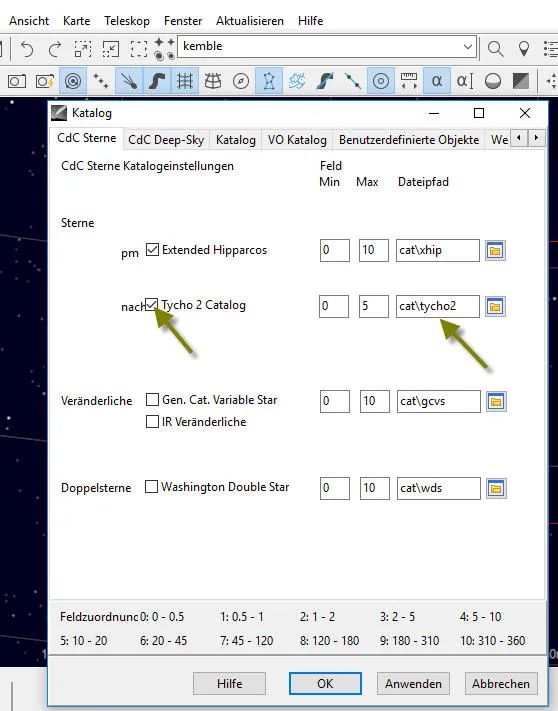

Sternkataloge einbinden

Sternkataloge werden im Ordner “cat” innerhalb des CdC-Installationsordners abgelegt.

Danach muss man die Sternkataloge “aktivieren” durch: Menü: Einstellungen -> Katalog… -> CdC Sterne

CdC Menüleiste -> Einstellungen -> Katalog -> CdC Sterne -> Sterne -> Hacken in Kästchen Tycho2 Catalog -> eintragen in Feld Dateipfad: “cat\tycho2”

Abbildung 2: Cartes du Ciel: Einstellungen – Katalog (pCloud: Cartes-du-Ciel-22.jpg)

Cartes du Ciel: Katalog Tycho 2Damit das so geht, müssen natürlich zunächst die entsprechenden Katalog-Dateien auf dem Computer vorhanden sein. Ich wollte z.B. Objekte aus dem Sharpless-Katalog anzeigen lassen. Das SH2-Feld im Reiter “CdC Deep Sky” bei Cartes du Ciel wurde aber rot, wohl weil unter cat\sh2 keine Katalog-Dateien installiert waren.Also zuerst die Katalog-Daten holen z.B. bei SourceForge von:

https://downloads.sourceforge.net/project/skychart/2-catalogs/Nebulea/skychart-data-dso-4.0-3431-windows.exe

Sternkarten ausdrucken

Es können mehrere Sternkarten definiert, gespeichert und gedruckt werden: sehr gut

Das Drucken von Sternkarten geht bei Cartes du Ciel ganz einfach:

- Wir positionieren die CdC-Anzeige auf einen Himmelsausschnitt (siehe “Navigation”).

- Mit Menü -> Datei -> Seitenansicht können wir kontrollieren, ob der Himmelsausschnitt so wie beabsichtigt ist

- Bei Menü -> Datei -> Drucker einrichten könen wir noch Hoch- oder Querformat einstellen

- Am besten speichern wir den eingestellten Himmelsausschnitt mit: Menü -> Datei -> Karte speichern

- Dann wird mit Menü -> Datei -> Drucken der Druck des Himmelsausschnittes als Sternkarte gestartet (evtl. noch als PDF drucken)

Horizontdatei

Der Horizot wird eingeblendet durch: Einstellungen -> Beobachtungsort -> Horizont

Eine Horizontdatei ist eine Textdatei, die für jedes Azimut die Höhe des lokalen Horizonts angibt. Daraus bildet Cartes du Ciel einen Polygonzug.

Format der Horizontdatei:

Pro Zeile wird mit aufsteigendem Azimut (beginnend bei 0 als Norden) als Zahlenpaar Azimut und Höhe angegeben, wobei Kommentarzeilen mit “#” beginnen.

Beispiel:

# Horizont auf der Terasse in Eimsbuettel

00 25

05 27

24 30

64 29

82 24

103 28

120 30

135 30

138 30

150 80

180 85

200 85

220 85

240 85

250 85

270 85

290 80

300 80

306 30

309 30

322 30

332 27

351 22

360 25

Speicherort einer Horizontdatei

Gespeichert werden die Horizontdateien im Ordner: d:\bin\Ciel\data\horizon

Wobei d:\bin\Ciel bei mir der Installationsordner von Cartes du Ciel ist.

Um die Horizontdatei im o.g. Ordner abzuspeichern müssen natürlich die passenden Schreib-/Lese-Rechte vorhanden sein, was in neueren Windows-Versionen manchmal merkwürdig sein kann.

Einstellen einer Horizontdatei

Für jeden Beobachtungsort kann eine Horizontdatei eingestellt werden: Menü -> Einstellungen -> Beobachtungsort -> Horizont

Teleskopsteuerung

Verbindung von Montierung zum Computer

Zur Steuerung der Montierung und damit des Teleskops muss die Montierung in geeigneter Weise mit dem Computer verbunden werden, auf dem dann die Software Cartes du Ciel läuft.

Wie eine solche Verbindung hergestellt wird, kann von Montierung zu Montierung unterschiedlich sein und ich habe das in den jeweiligen Artikeln über die spezifische Montierung beschrieben:

Teleskopsteuerung mit Cartes du Ciel

Wenn ich nun mit Cartes du Ciel mein Teleskop steueren will, muss ich nachdem die Verbindung hergestellt wurde (s.o.) einige Einstellungen in Cartes du Ciel vornehmen.

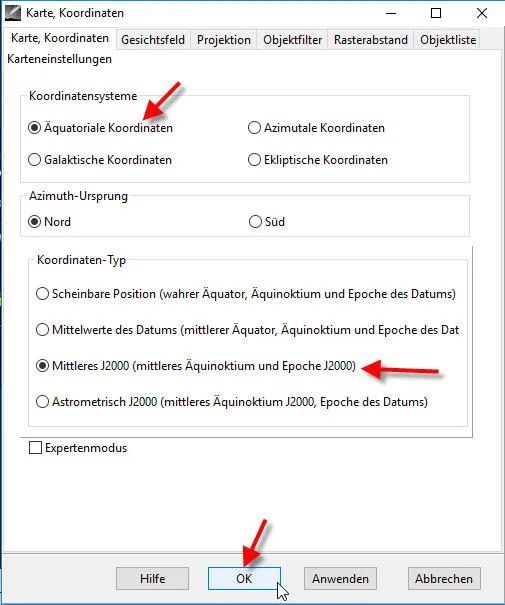

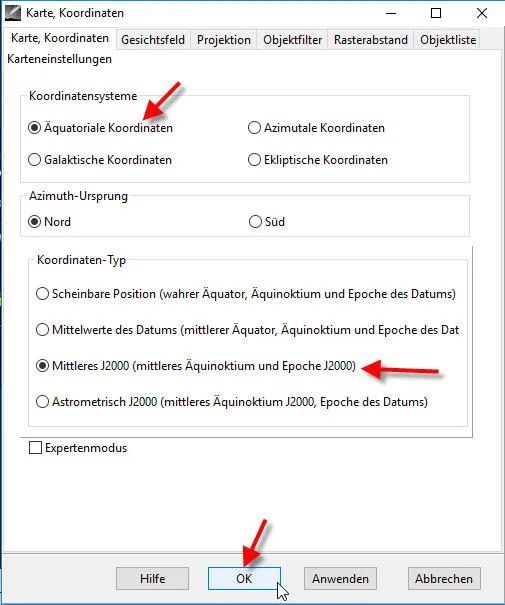

Äquinoktikum 2000.0 einstellen

Das Äquinoktikum (J2000) muss in Cartes du Ciel und im ASCOM-Treiber korrekt und identisch eingestellt sein:

Bei Cartes du Ciel einstellen: Menü -> Einstellungen -> Karte, Koordinaten…

Bildbeschreibung: CdC Menüleiste –> Einstellungen –> Karte, Koordinaten –> Koordinatensystem: Radiobutton “Äquatoriale Koordinaten” & Koordinaten-Typ Radiobutton ” Mittleres J2000 (…)” & Schaltfläche “OK”

Abbildung 3: Cartes du Ciel: Koordinaten (pCloud: Cartes-du-Ciel-11.jpg)

Cartes du Ciel: Epoche J2000

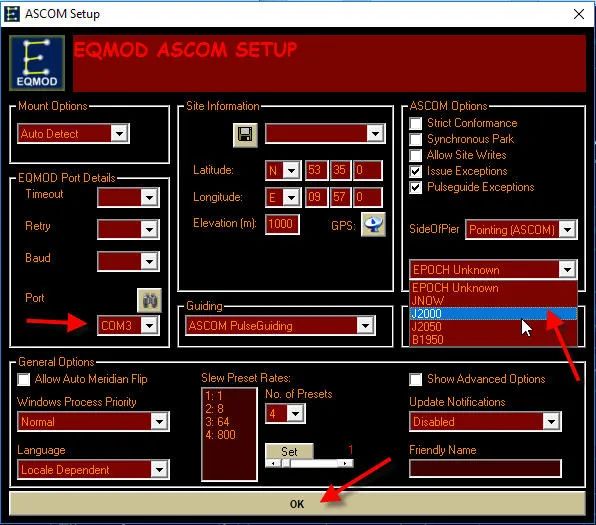

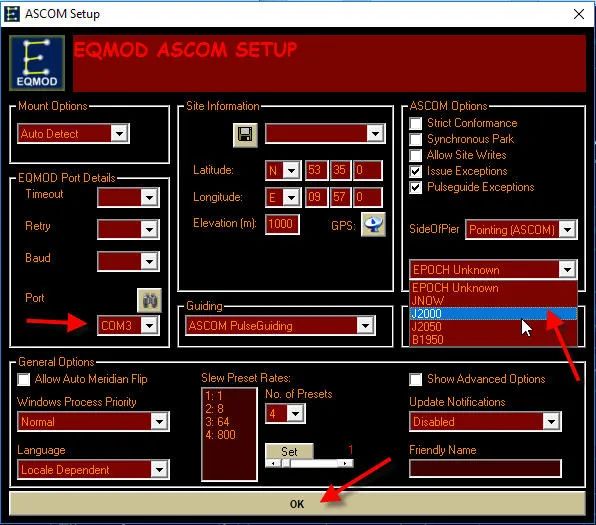

Das gleiche Äquinoktikum (J2000) im ASCOM-Treiber: einstellen; z.B. EQMOD ASCOM SETUP

Abbildung 4: ASCOM SETUP -> Drop-Down “Epoch”: J2000 & Schaltfläche “OK” (pCloud: Cartes-du-Ciel-12.jpg)

Cartes du Ciel: Epoche J2000 in EQMOD

Im EQMOD ASCOM Setup einstellen:

- Epoche : J2000

- EQMOD Port Details: Port COMx (wie im Windows Gerätemanager erkannt)

- Schaltfläche “OK”

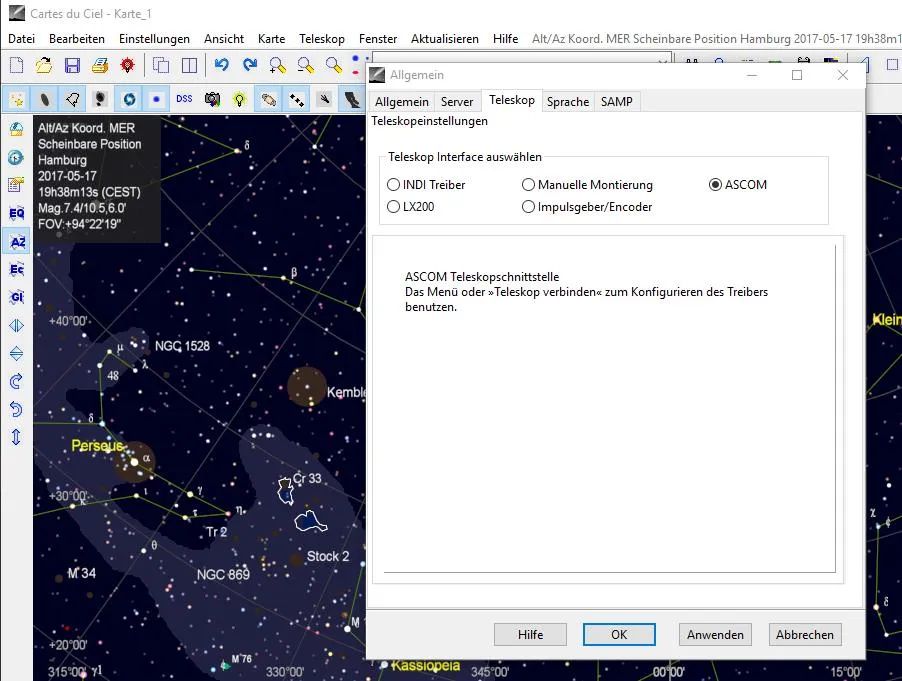

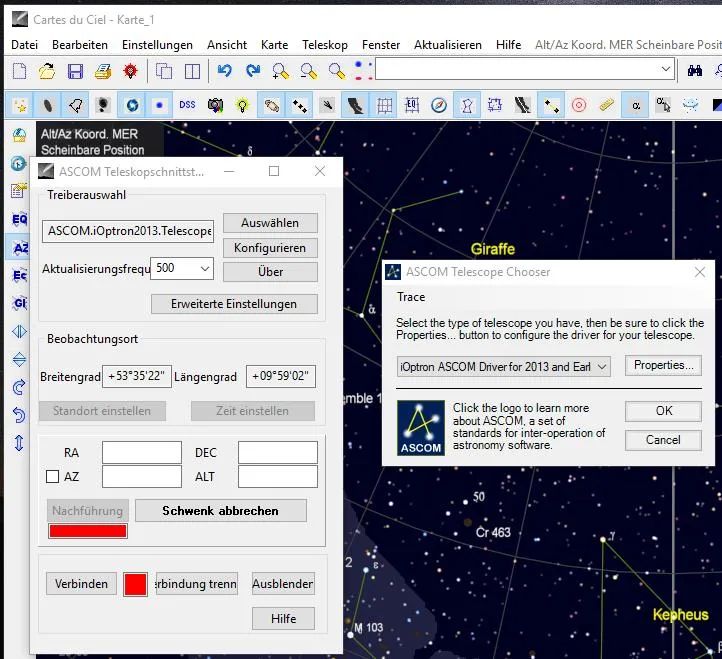

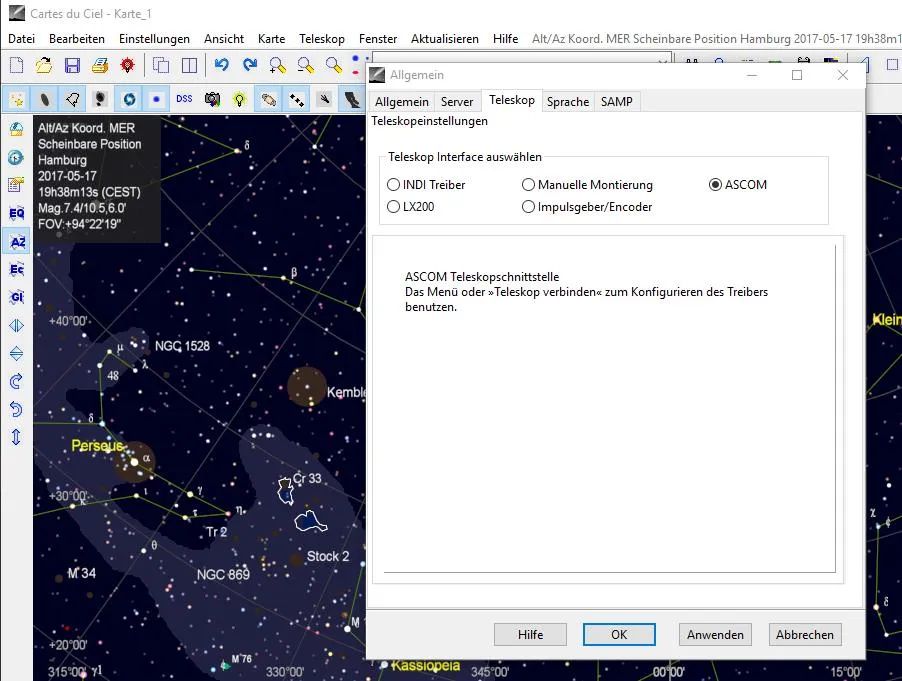

Teleskop-Verbindung: Erster Schritt in CdC

Als Interface “ASCOM” auswählen: Menü -> Teleskop -> Teleskopeinstellungen…

Beschreibung: CdC Menüleiste –> Teleskop –> Teleskopeinstellungen –> Reiter “Teleskop” –> Teleskop Interface auswählen: Radio-Button “ASCOM”

Abbildung 5: Cartes du Ciel -> Teleskopenstellungen (pCloud: CdC-01.jpg)

Cartes du Ciel: Teleskopsteuerung über ASCOM

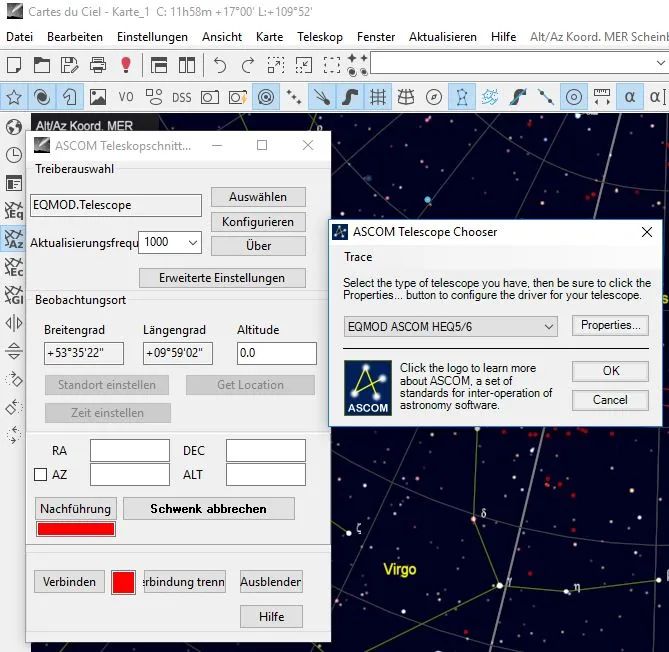

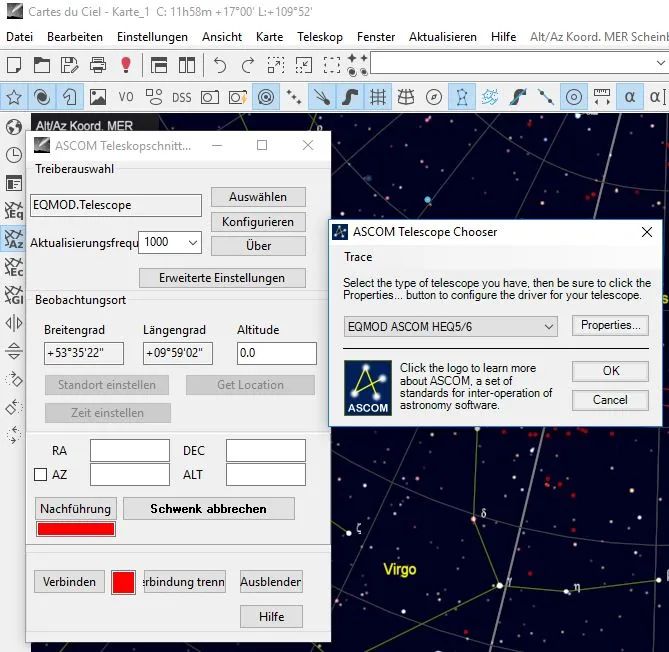

Teleskop-Verbindung: Zweiter Schritt in CdC

Menü -> Teleskop -> Teleskop verbinden…

Das sieht je nach Teleskop leicht anders aus.

Variante 1 “HEQ5 Pro mit ASCOM-Treiber EQMOD”

Bildbeschreibung:

- CdC Menüleiste –> Teleskop –> Teleskop verbinden –> Dialogbox “ASCOM Teleskopschnittselle: Schaltfläche “Auswählen”

- Treiberauswahl “EQMOD.Telescope”

- In der Dialogbox “ASCOM Telescope Chooser” –> Drop-Down “EQMOD ASCOM HEQ5/6” & Schaltfläche “OK”

- CdC Menüleiste –> Teleskop –> Teleskop verbinden –> Dialogbox “ASCOM Teleskopschnittstelle”:

- Treiberauswahl “EQMOD.Telescope” & Schaltfläche “Konfigurieren”

- Dialogbox: EQMOD ASCOM Setup (wie oben): COM-Schnittstelle einstellen und Schaltfläche “OK”

Abbildung 6: Cartes du Ciel: Teleskopschnittstelle (pCloud: Cartes-du-Ciel-01.jpg)

Cartes du Ciel: Teleskop verbinden

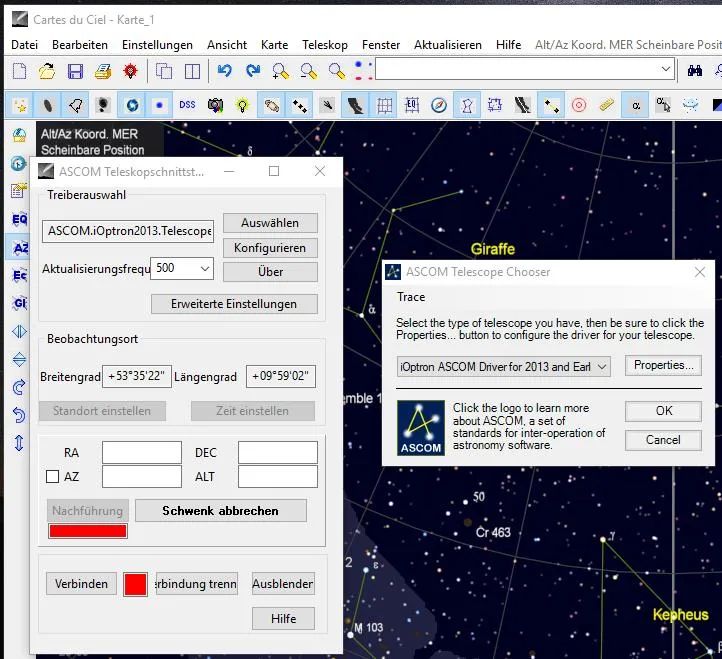

Variante 2: iOptron SmartEQ Pro mit ASCOM-Treiber von iOptron

Bildbeschreibung:

- CdC Menüleiste –> Teleskop –> Teleskop verbinden –> Schaltfläche “Auswählen”

- CdC Menüleiste –> Teleskop –> Teleskop verbinden –> Schaltfläche “Konfigurieren”

Abbildung 7: Cartes du Ciel -> ASCOM Teleskopschnittstelle (pCloud: CdC-03.jpg)

Cartes du Ciel: ASCOM Teleskop Chooser

Variante 3: Astro-Physics mit ASCOM-Treiber

Für Astro-Physics-Montierungen gibt es einen spezifischen ASCOM-Treiber.

Variante 4: FS-2-Steuerung mit ASCOM-Treiber

Falls man eine Montierung mit FS-2 Steuerung hat, geht man über “POTH”

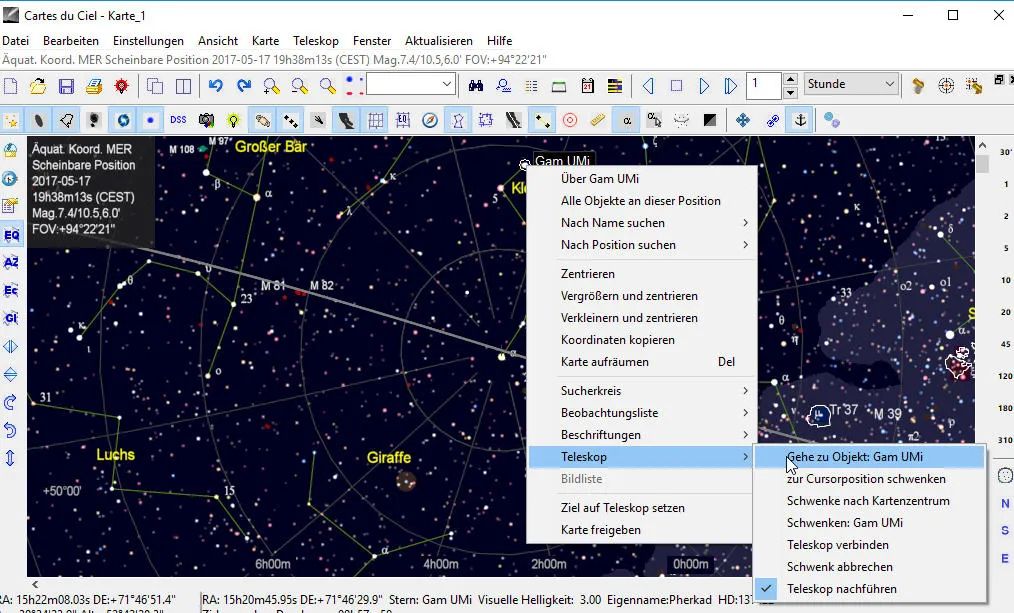

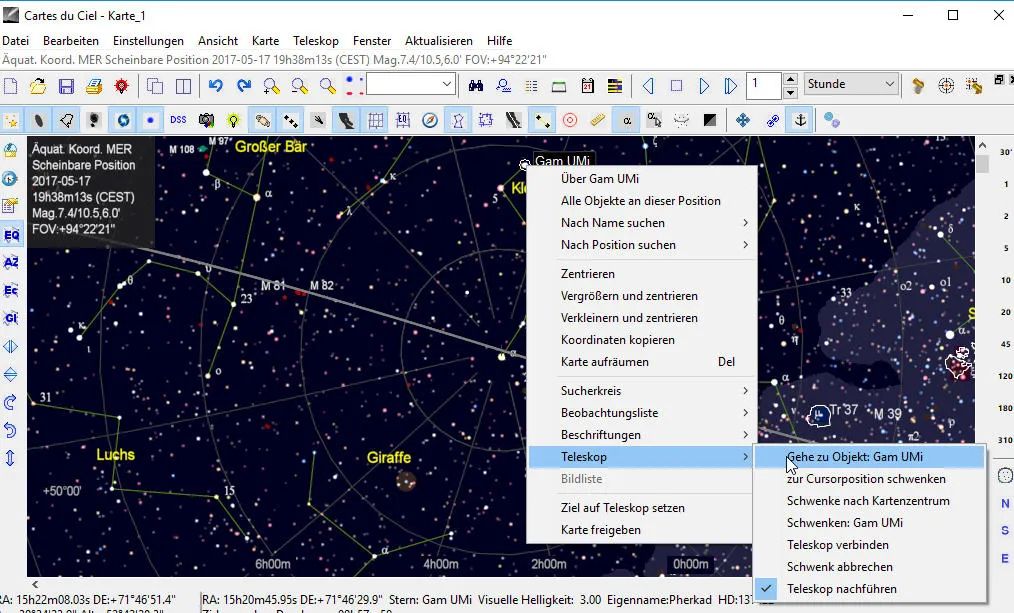

Funktionen der Teleskopsteuerung in CdC: Goto

Die Hauptfunktion der Teleskopsteuerung ist das sog. “Goto”. Dazu selektiert man auf der von CdC angezeigten Sternkarte ein Objekt. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) kann man dann mit “Gehe zu Objekt <name>” klicken und das Teleskop sollte nun das Objekt anfahren (Goto)…

Abbildung 8: CdC Mit der Maus auf einen Stern (z.B. Gam UMi) zeigen und Rechtsklick -> Popup: “Teleskop” -> Popup: “Gehe zu Objekt Gam UMi” (pCloud: CdC-04.jpg)

Cartes du Ciel: Telescope Goto

Voraussetzung für die Goto-Funktion ist, dass das Teleskop “weiss” wohin es am Anfang genau zeigt. Es ist also ein irgendwie geartetes “Goto Alignment” erforderlich. Dies kann ein klassisches 3-Star-Alignment mit der Handbox der Montierung sein, oder aber wir machen es über die Computersteuerung und nutzen dabei die SYNC-Funktion des EQMOD-Treibers.

Das klassische 3-Star-Alignment (auch Goto Alignment) wird mit der Handbox gemacht. Das kann ich nur mit einem guten Sucher-Fernrohr machen. Speziell der erste Schritt beim Goto-Alignment startet ja von einem nicht genau definierten Anfangspunkt, der “Home Position“, entsprechend ungenau ist das Goto auf den ersten Alignment-Stern. Diesen ersten Alignment-Stern muss ich ja erst einmal am Himmel identifizieren und dann ins Gesichtsfeld bekommen und ihn schließlich noch genau in die Mitte des Gesichtsfeldes einstellen. Das Gesichtsfeld mit einem APS-C-Sensor an meinem Teleskop Orion ED 80/600 ist: 2,2° x 1,5°

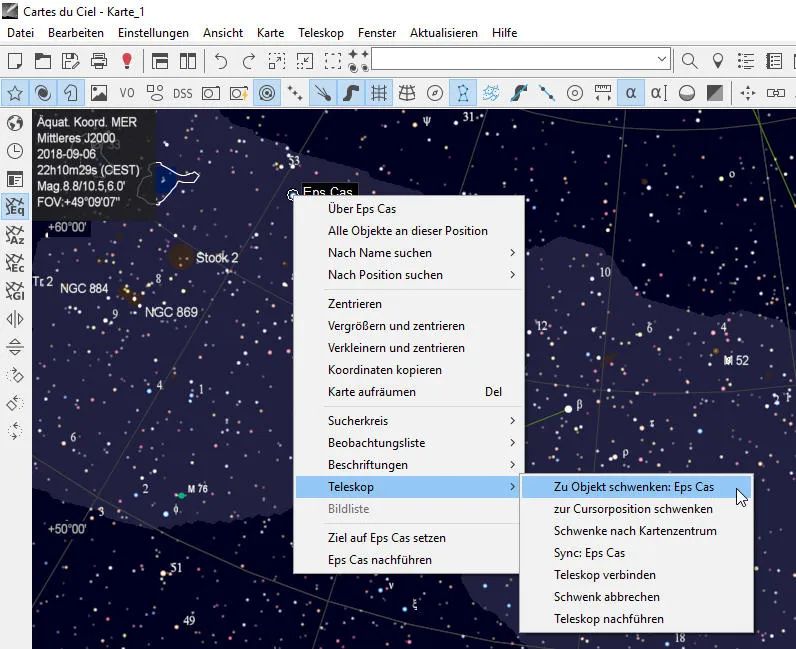

Funktionen der Teleskopsteuerung in CdC: SYNC

Für meine Montierung HEQ5 Pro wird eine SYNC-Funktion durch den EQMOD-Treiber ermöglicht. Voraussetzung für ein SYNC ist

- Ich bin mit Goto auf das Objekt gefahren

- Ich habe es mit den Steuerungstasten in die Mitte des Gesichtsfeldes (z.B. der angeschlossenen DLSR mit 10-fach Zoom) eingestellt.

Dann kann ich in der Software Cartes du Ciel auf SYNC drücken.

Beispiel

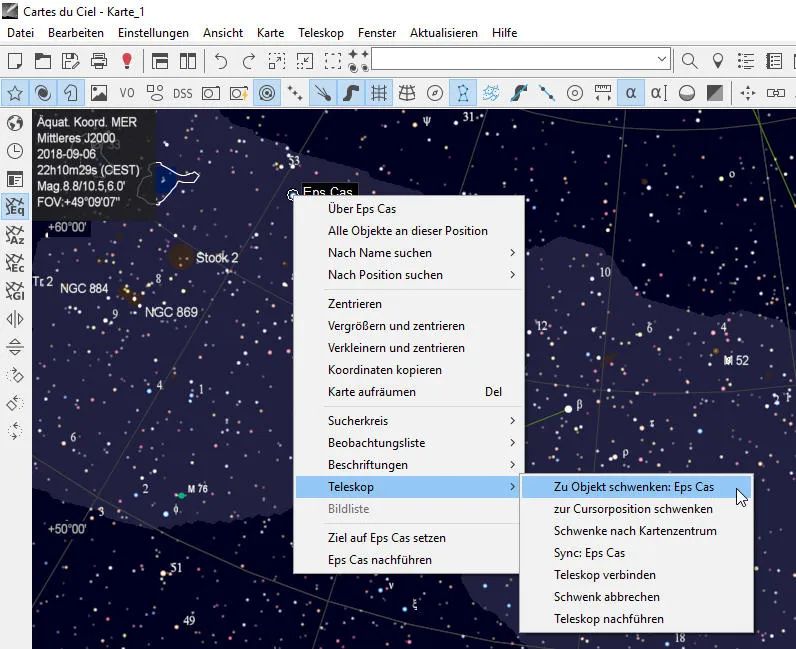

Also erst ein Goto auf Epsilon Cas: Klick mit rechter Maustaste auf Eps Cas

Abbildung 9: CdC Mausklick rechts auf einen Stern (z.B. Eps Cas) -> Popup “Teleskop” -> Popup “Zu Objekt schwenken Eps Cas” (pCloud: Cartes-du-Ciel-20.jpg)

Cartes du Ciel: Goto Eps Cas

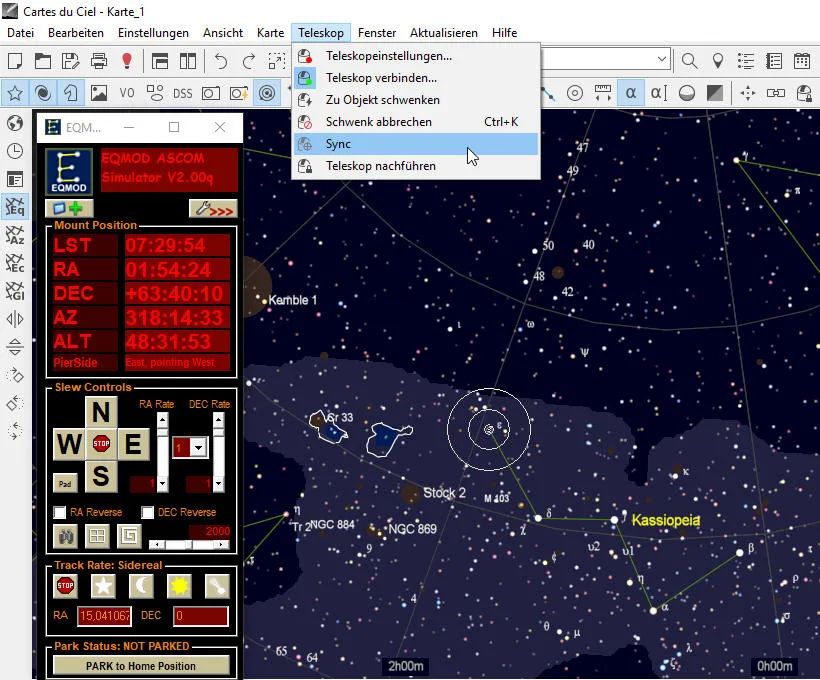

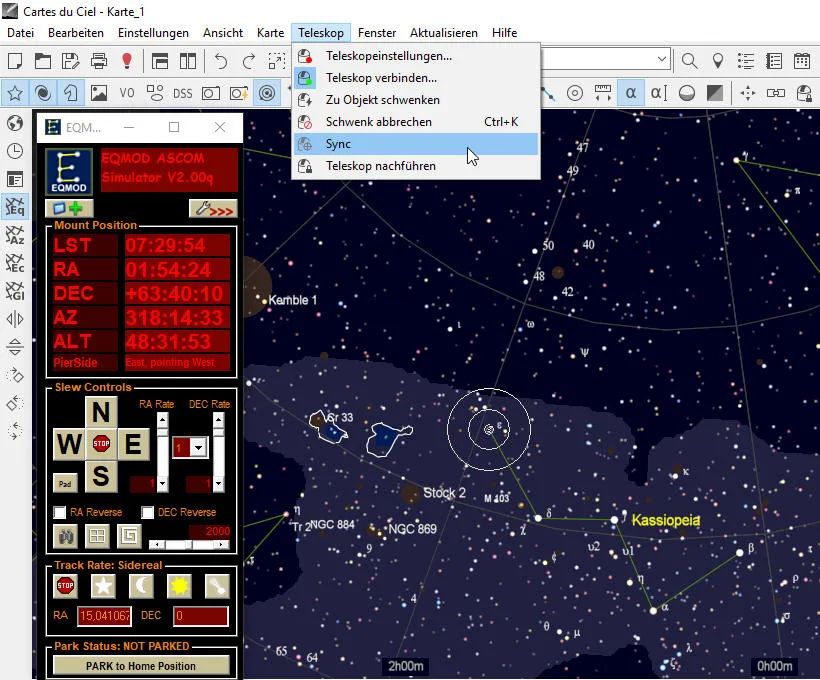

Dann ein Sync auf Epsilon Cas: Menü -> Teleskop -> Sync

Abbildung 10: CdC Menüleiste –> Teleskop –> Drop-Down: “Sync” (pCloud: Cartes-du-Ciel-13.jpg)

Cartes du Ciel: Telescope Sync

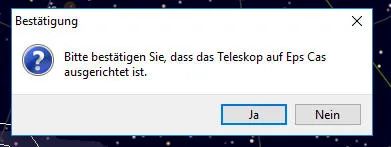

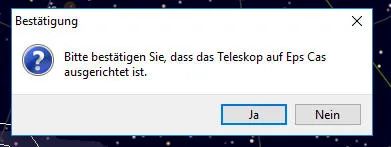

Dann eine Bestätigung, dass das Teleskop auch tatsächlich – ggf. nach manuelle Feinkorrektur – auf Epsilon Cas zeigt

Wenn diese Aufforderung zu Bestätigung kommt, weiss man, dass wirklich ein SYNC durchgeführt wird. Manchmal sind nämlich die Übersetzungen ind Deutsche etwas merkwürdig, sodass man den SYNC-Befehl nicht auf Anhieb findet.

Abbildung 11: Dialogbox “Bestätigung” -> Bitte bestätigen Sie, dass das Teleskop auf Eps Cas ausgerichtet ist. -> Schaltfläche “Ja” (pCloud: Cartes-du-Ciel-14.jpg)

Cartes du Ciel Bestätigung Eps Cas Sync

Nun erst wird der SYNC wirklich gemacht.

Alignment Points / Pointing Model

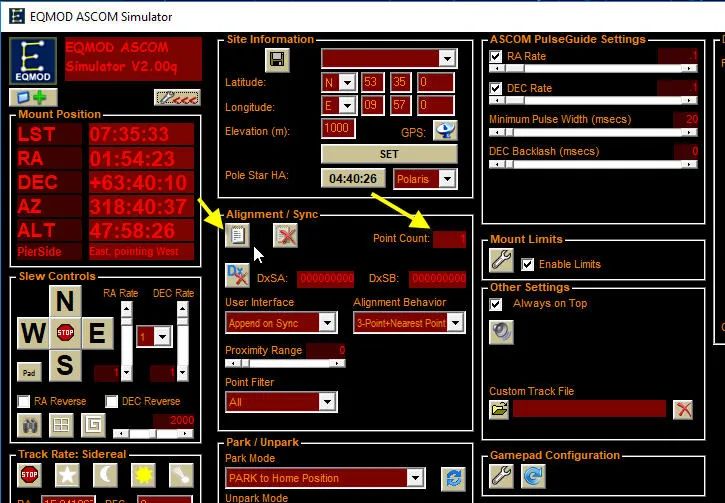

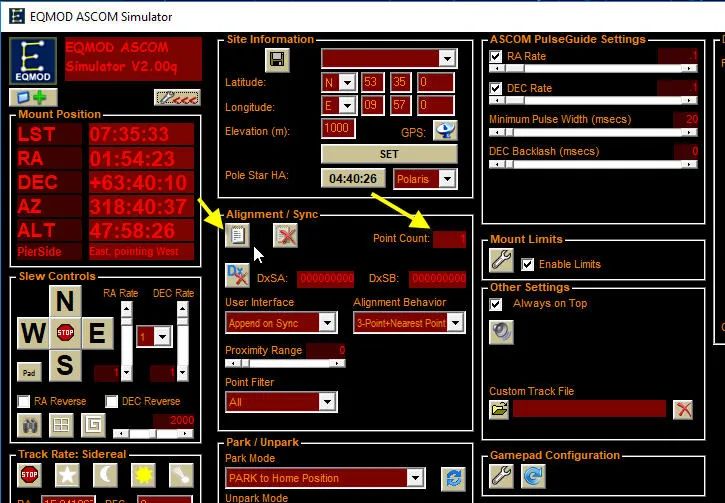

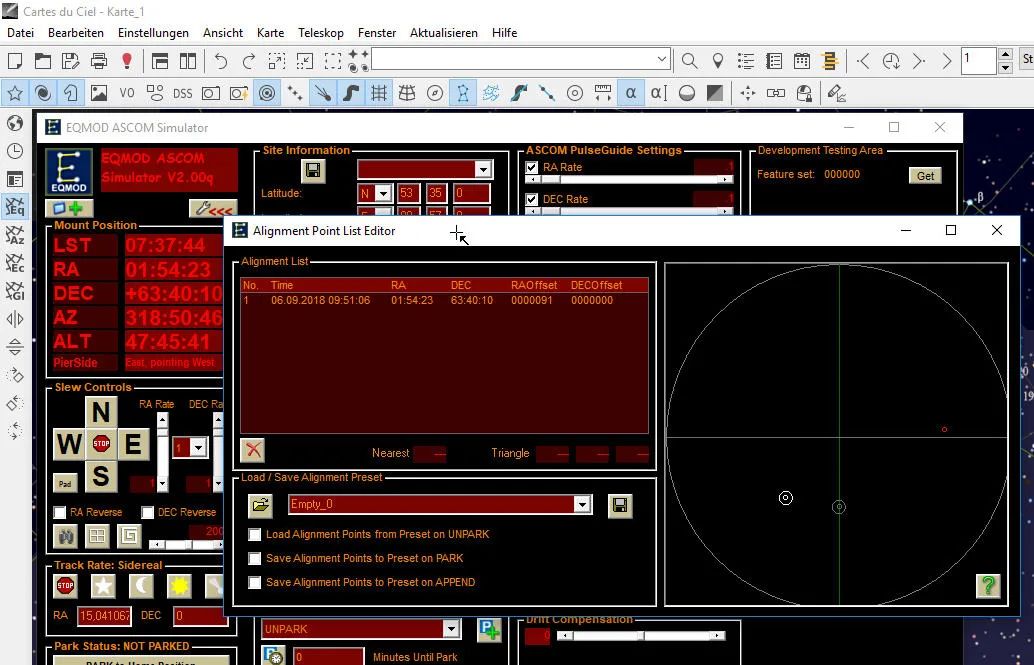

Im EQMOD-Treiber kann ich mir jetzt den (die) gesetzten Alignment-Point(s) anzeigen lassen: EQMOD “aufklappen” (Schaltfläche “>>>”):

Abbildung 12: EQMOD-Fenster: Schaltfläche “Schraubenschlüssel >>>” klicken (pCloud: Cartes-du-Ciel-15.jpg)

Cartes du Ciel: EQMOD Alignment Points

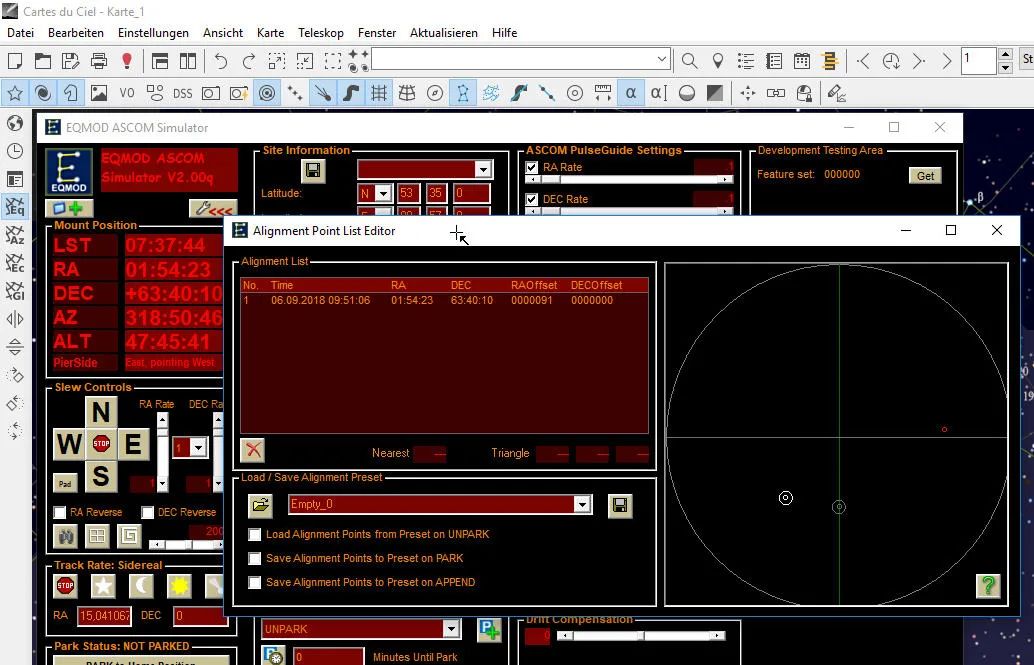

Dann sieht man im nach rechts aufklappenden erweiterten EQMOD-Fenster im Bereich “Alignment / Sync” unter “Point Count” (rechter Pfeil) die Anzahl der gesetzten Alignment-Points und man kann sich durch klicken auf “Point List” (linker Pfeil) die Liste der Alignment-Points im Detail anzeigen lassen.

Abbildung 13: EQMOD Alignment/Sync (pCloud: Cartes-du-Ciel-16.jpg)

Cartes du Ciel: EQMOD Alignment/Sync Liste der Alignment Points im Detail:

Abbildung 14: EQMOD erweiteres Setup -> Im Bereich “Alignment/Sync” klicken auf die kleine Schaltfläche, die wie ein Notizblock aussieht (pCloud: EQMOD_ASCOM_Alignment_List.jpg)

Cartes du Ciel: EQMOD Alignment/Sync

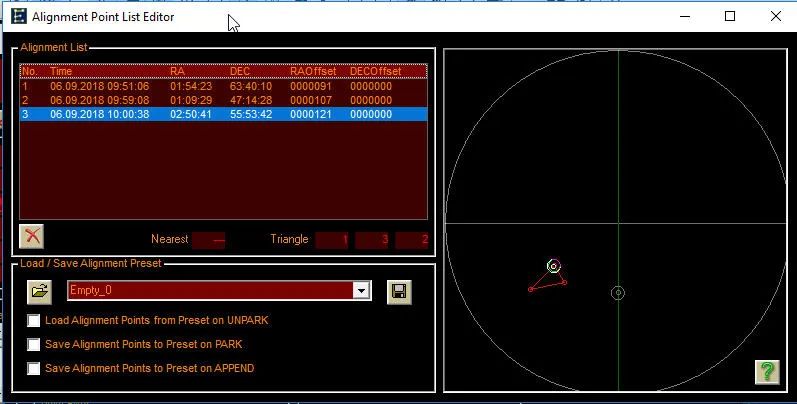

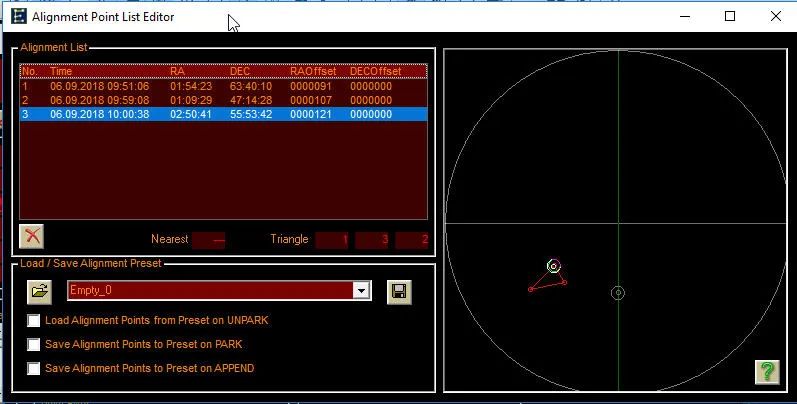

Ich habe dann noch weitere Sterne (in meinem begrenzten Himmelsausschnitt) angefahren und darauf weitere Alignment Points gesetzt: Eta Per und Phi And

Abbildung 15: EQMOD erweitertes Setup -> Im Bereich “Alignment/Sync” klicken auf die kleine Schaltfläche, die wie ein Notizblock aussieht (pCloud: Cartes-du-Ciel-18.jpg)

EQMOD: Alignment Point List Editor

Diese Art des Goto Alignments (also mit SYNC über Software) wird speziell durch den EQMOD-Treiber ermöglicht. Wenn man das nutzen möchte, ist es also empfehlenswert, sich eine Montierung auszusuchen, die EQMOD kann (z.B. die Sykwatcher HEQ5 Pro).

Die SYNC-Funktion setzt voraus, dass das Gesichtsfeld meines Teleskops auf ein bekanntes Objekt mittig positioniert wird. Die genauen Himmels-Koordinaten sind damit bekannt. Himmels-Koordinaten und aktuelle Position des Teleskops fliessen dann in den weiteren Goto-Algorithmus des EQMOD (Pointing Modell) ein.

Statt eines “bekannten” Himmelsobjekts kann ich auch einfach mit dem Teleskop irgendwohin zeigen, ein Foto schießen und darauf ein Plate Solving anwenden – dann muss ich keinerlei Feinausrichtung im Gesichtsfeld vornehmen und kann sofort ein SYNC machen – denn das Teleskop zeigt ja (noch immer) dahin, wo das Foto geschossen wurde und dessen Himmelskoordinaten (Bildmitte) das Plate Solving gerade ermittelt hat. Für diese komfortable Vorgehensweise beim Goto Alignment muss meine Software dann neben der Teleskopsteuerung auch noch die Kamera-Steuerung (Capture) und ein Plate Solving ermöglichen. Das mache ich beispielsweise mit der Software APT.

Zur Zeit verwende ich CdC und APT in Kombination: Goto mache ich gerne mit CdC, Plate Solving und Sync mit APT…

![]()